豊臣秀長は次の大河ドラマの主人公ですね

兄の豊臣秀吉の天下取りを支えた人物と言われています

豊臣秀長生きておれば

豊臣政権は長続きしたじゃろうな

今回は豊臣秀長の生涯についてみていきましょう

豊臣秀長の年表

| 年 | 説明 |

|---|---|

| 1540 | 尾張の百姓・竹阿弥の子として生まれる。 豊臣秀吉とは異父兄弟。 |

| ?? | 織田家の家臣となった兄・秀吉の家来となる。 |

| 1566 | 兄・秀吉が墨俣一夜城を築き、秀長が留守居役となる。 |

| 1573 | 兄・秀吉が長浜城の城主となると、城代となる。 |

| 1574 | 長島一向一揆に出陣する。 |

| 1576 | 藤堂高虎が仕官してくる。 |

| 1577 | 但馬攻めに参戦し、竹田城を落城させる。 |

| 1579 | 三木城への補給を断つために丹生山を襲撃する。 |

| 1581 | 鳥取城攻めの総大将となり、徹底的な兵糧攻めを行う。 |

| 1582 | 本能寺の変が起こり、兄・秀吉ともに明智光秀を討つ。 |

| 1583 | 賤ヶ岳の戦いで秀吉本隊の到着まで守備を行う。 |

| 1584 | 織田信雄領の伊勢へ進軍し、松ヶ島城を陥落させる。 |

| 1585 | 四国攻めの総大将を務め、長宗我部元親を降伏させる。 |

| 1585 | 大和郡山城を居城とし、権大納言となる。 |

| 1587 | 九州征伐の日向方面の総大将を務める。 |

| 1590 | 小田原征伐に出陣せず、兄・秀吉を見届ける。 |

| 1591 | 病で亡くなる。 |

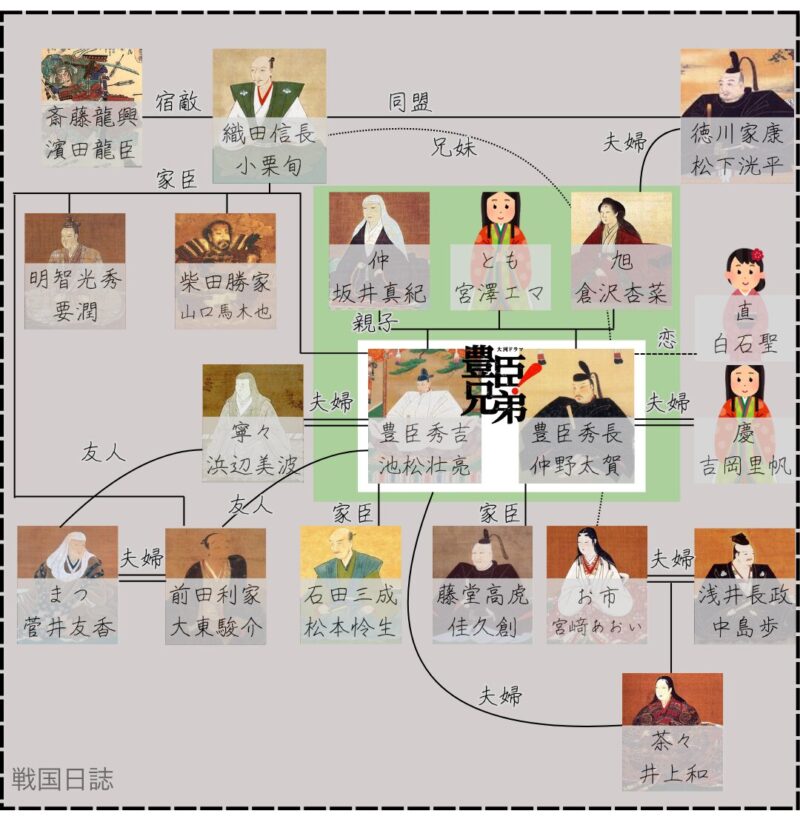

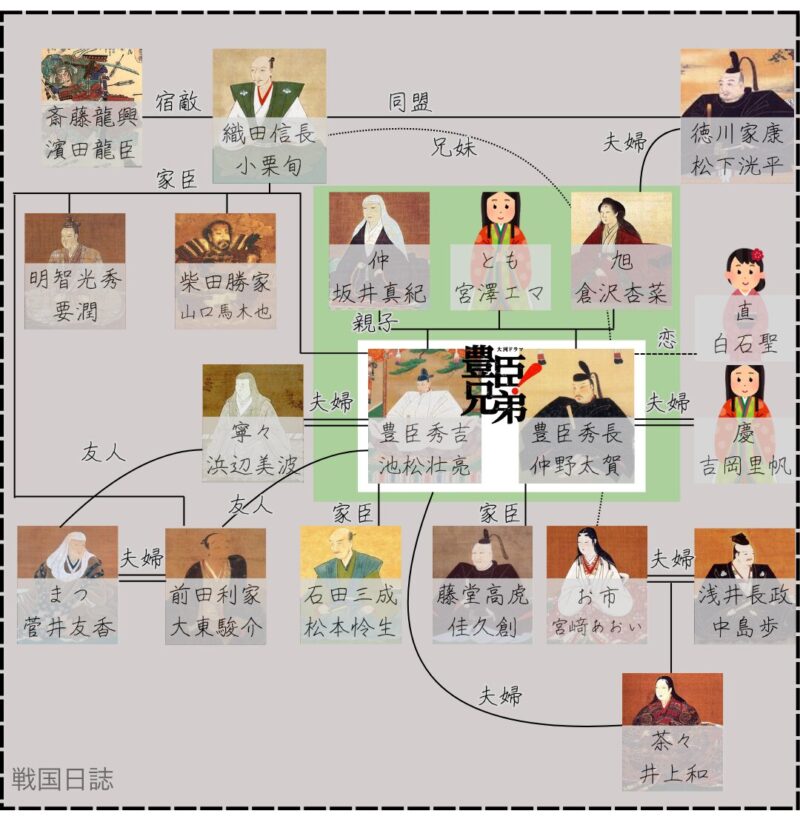

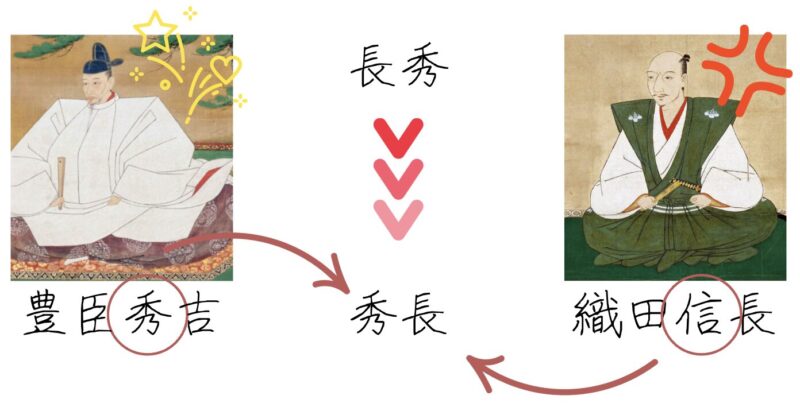

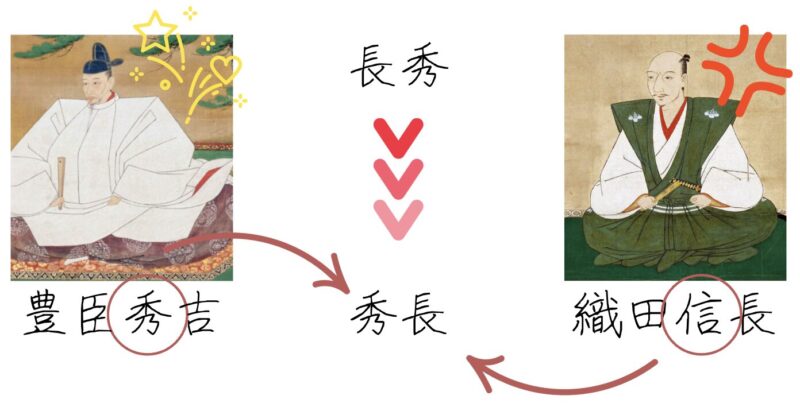

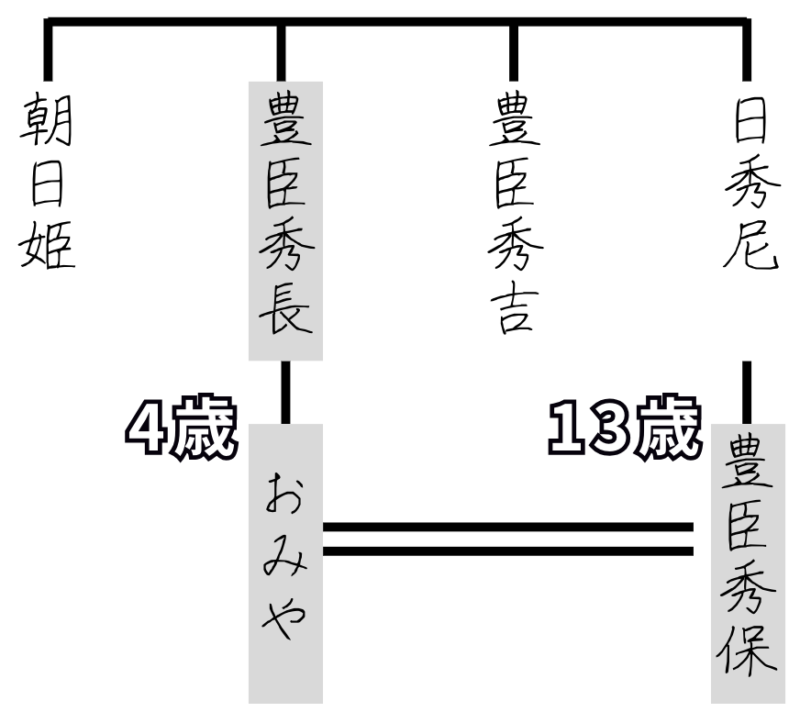

豊臣秀長の相関図

豊臣秀長は豊臣秀吉の父親違いの兄弟!?

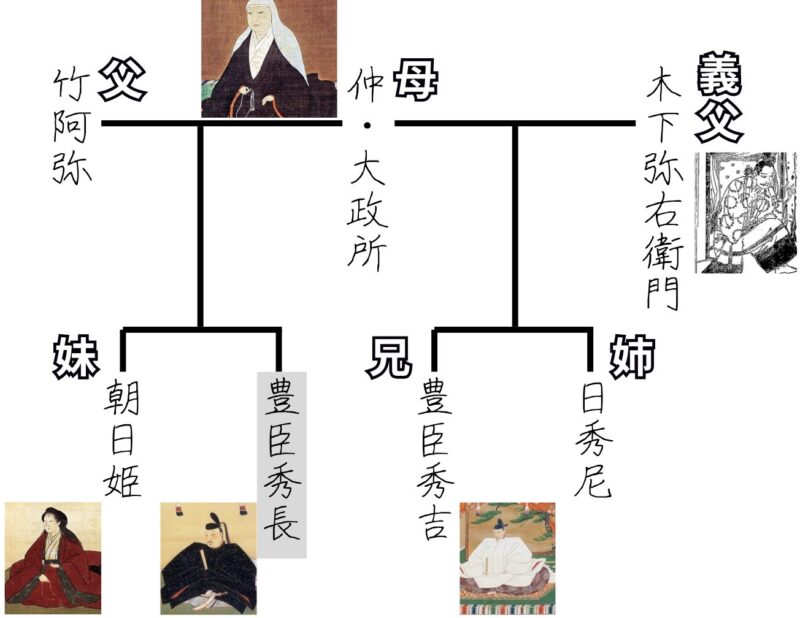

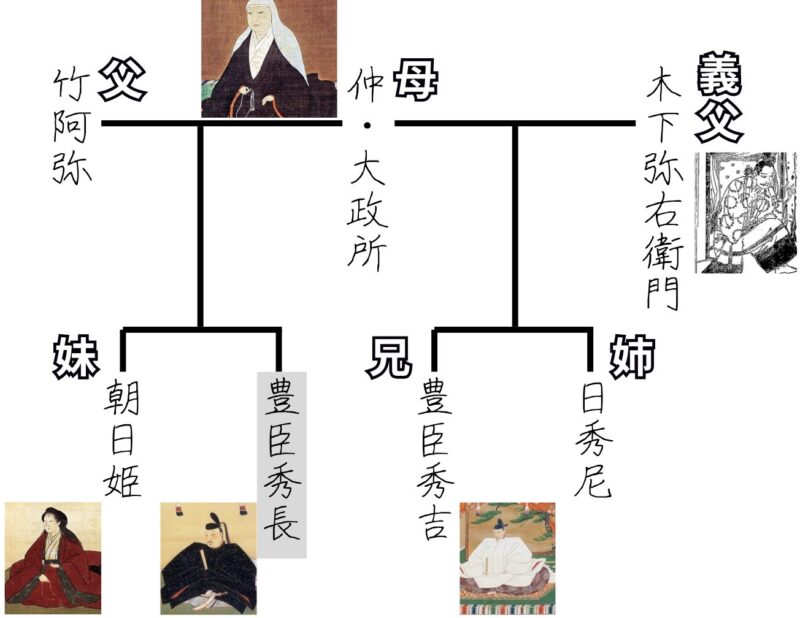

豊臣秀長は、豊臣秀吉の弟として生まれました。幼名は「小一郎」と呼ばれており、兄・豊臣秀吉の幼名「藤吉郎」は有名ですね。

兄弟の母親は同じ仲・大政所ですが、父親は異なるとされています。秀吉の父が亡くなったあと、母の仲(大政所)が再婚して、その相手との間に生まれたのが秀長でした。

ただ、秀吉と秀長はとても貧しい暮らしをしていたため、のちに天下人になってからも、昔のことをあまり語らなかったようです。そのため、秀長の父親についての詳しい情報は、いまでもよく分かっていません。

秀吉も秀長も幼少期のことを黒歴史だと思っていたのでしょうか

豊臣秀長の名前

豊臣秀吉が織田信長のもとで出世し、「羽柴」の姓を賜るようになると、秀長も「木下」から「羽柴」を名乗るようになります。

秀長の最初の諱は、実は「秀長」ではなく「長秀」でした。これは、主君・織田信長の「長」の字を拝領し、それに兄・秀吉の「秀」を組み合わせたもので、当時の慣例に従い、目上の人物から賜った字は先に置くのが通例でした。

ところが、本能寺の変で信長が亡くなった後、秀長は1年以内に名を「秀長」と改めます。主君を失ったことや、秀吉の政権下での立場を反映して、自らの諱も変化させたと考えられます。

秀吉が織田家を越えたということを

アピールしていると取れますね

その後、秀吉が「豊臣」の姓を賜って名乗るようになると、秀長もあわせて「豊臣秀長」と名乗るようになりました。とはいえ、「羽柴」から「豊臣」へ苗字を変更したわけではありません。

名前の決め方についてはややこしいので、詳しくはこちらの記事をご参照してください。

豊臣秀吉が関白なら豊臣秀長は大納言

豊臣秀吉が織田政権を引き継いで天下を治め、ついには「関白」の座に就いたことで、弟・豊臣秀長も高い地位を授かることになります。

秀長は、「従二位 権大納言」という非常に高い官位を与えられました。

この「従二位」は、公家社会の中でも非常に高位にあたります。官位の順は、正一位、従一位、正二位、従二位という順番ですが、正一位は特別な人物にしか与えられないため、実質的には上から3番目のスーパーエリートランクともいえます。

貴族の中でも位をもらえるという時点ですごいのにその中でも3番目とは

秀吉は関白なので、従一位でした

権大納言とは、実務を伴わない名誉職としての「大納言」の役職です。本来、大納言は天皇の御言葉を下に伝えるなど、朝廷内で重要な役割を担う高官でしたが、秀長の場合は実際の政務には携わらず、あくまで形式としてその位を与えられていました。

「権」大納言は枠外の臨時の役職なので

本当に形式的なものだったのでしょう

当時、全国には有力な武将が数多く存在していましたが、権力の序列で見れば、豊臣秀吉、織田信雄、徳川家康、豊臣秀長の順だったとされています。

しかし後に、織田信雄が改易されると、その序列は豊臣秀吉、徳川家康、豊臣秀長となりました。秀長は、前田利家や毛利輝元といった有力大名たちよりも上位に位置づけられるほどの権力を持っていたのです。

豊臣秀長の華麗なる戦歴

秀長がここまで上の官職を与えられたのは

兄・豊臣秀吉と各地の戦場で武功を挙げていたからですよね

織田信長による激しい攻撃が行われた伊勢長島一向一揆では、豊臣秀長が先陣を務めるという、非常に名誉ある役割を任されています。この一揆は、信長の命により徹底した「撫で斬り」が行われた苛烈な戦いとしても知られています。

また、秀吉が指揮をとった中国攻めでは、過酷な包囲戦となった鳥取城攻めにおいて、秀長は総大将に任命されました。これは、秀長が単なる補佐役ではなく、軍事的にも高い信頼を得ていたことを示しています。

こうした活躍の結果として、本能寺の変が起こる前には、播磨、但馬(兵庫県)を領する大名へと出世しています。秀吉の配下でありながら2カ国を治めていたことからも、秀吉のみならず、織田信長からも信頼されていた有力武将であったことがわかります。

秀長が総大将を務めた鳥取城攻めは

人が人を喰らうほど過酷な戦でした

↓こちらの記事をご覧ください

本能寺の変の後も、秀長は引き続き豊臣秀吉に従い、山崎の戦い、賤ヶ岳の戦い、小牧・長久手の戦いなどに参戦し、いずれの戦でも武功を挙げました。

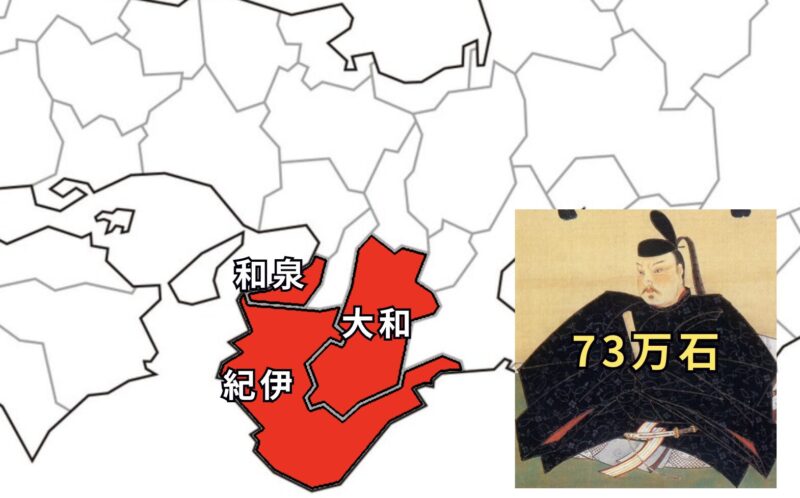

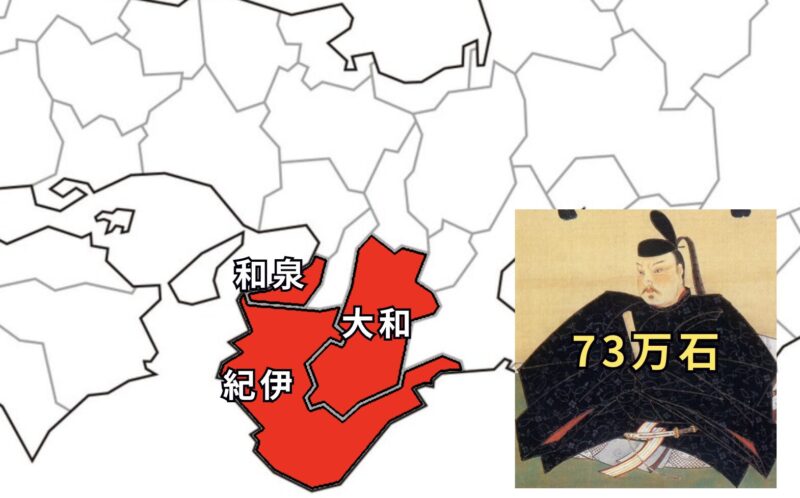

さらに、雑賀衆を攻めた紀州攻めの戦功により、紀伊(和歌山県)・大和(奈良県)・和泉(大阪府)の3カ国を与えられ、73万石を領する大名となります。これは、当時の武将としても破格の石高で、「国持ち大名」としての地位を確立することになります。

続く四国攻めでは、豊臣軍の総大将を務め、長宗我部元親を降伏させるという大戦果を挙げました。秀長がいかに豊臣政権にとって重要な軍事指揮官であったかがよくわかります。

豊臣秀長は徳川家康の次に石高があると考えれば

納得の石高ですね

豊臣秀長だからできた大和国の支配

豊臣秀長は寺社勢力の強い大和を領地としていたことが有名ですね

大和国(奈良県)は、古代から続く強大な寺社勢力が根を張っており、戦国時代においても外部勢力による支配が難しい地域として知られていました。

しかし、豊臣秀長は持ち前の政治手腕と人望により、そうした複雑な勢力構造を巧みに調整し、大和国を安定的に統治することに成功します。これは、単なる武力だけでなく、内政や人心掌握にも優れていた秀長ならではの功績といえるでしょう。

秀長はどのような統治を行っていたのでしょうか

豊臣秀長は、大和国の支配を固めるために、寺社勢力に対しても大胆な改革を行いました。刀狩りの実施や、商業の既得権益(座制度)の解体といった施策によって、支配体制のテコ入れを進めていきます。

こうした改革に反発する動きもあり、熊野一揆が勃発しますが、秀長はこれを武力で鎮圧し、統治の安定化を図りました。

一方で、ただ力で抑えるだけではなく、春日大社の修繕に取り組むなど、伝統ある寺社の保護にも力を注いでいます。厳しさと配慮を使い分けた、まさに「アメとムチ」のバランスを取った統治姿勢がうかがえます。

さらに、大和の優れた宮大工たちとの関係も大切にし、彼らを大坂城や聚楽第の築造に参加させるなど、その技術を豊臣政権の建築事業にも活かしています。

大和は戦で荒廃することが少なかったことで

古くからの大工がいるんじゃ

豊臣秀長の家は断絶

1591年の正月、豊臣秀長は52歳という若さでこの世を去りました。

その死のわずか2ヵ月後、千利休が切腹させられ、さらにその後、豊臣秀吉は朝鮮出兵を開始します。こうした一連の出来事から、もし秀長が長生きしていれば、豊臣政権はもっと安定し、長く続いたのではないか——そんなことがよく言われています。

「秀長が長生きしていれば」とは

よく言われますね

長生きしていればについて考察↓

秀長は兄・秀吉と同様に、実子には恵まれませんでした。そのため、跡継ぎとして、姉・日秀尼の子である豊臣秀保を自身の娘・おみやと結婚させ、養子として迎え入れます。

この養子縁組が行われたのは、秀長の死の前後とされ、当時秀保は13歳、おみやはわずか4歳という年齢でした。

13歳と4歳が結婚するとは

ものすごい時代ですよね

豊臣秀保は、秀長の跡を継いで家督を継承しましたが、わずか17歳で疱瘡(天然痘)を患い、夭折してしまいました。当然ながら、秀保にはまだ子がおらず、これにより秀長の家系は断絶することになります。

もし秀保が長生きしていれば、豊臣政権において豊臣秀頼を支える重要な存在となっていた可能性もあり、そのことを思うと非常に残念ですね。

秀吉は秀長の家を断絶しないように手を打とうとしたけど

秀次切腹事件でそれも立ち消えたようです、、、

コメント